損傷時復原性計算書(DAMAGE CALCULATION FOR B-60)

損傷時確率論的復原性基準とは

船体が衝突や座礁などにより損傷し、船内に浸水が生じた場合、船は喫水・トリム・横傾斜角を変化させながら最終的な安定状態に達する。この最終状態において沈没や転覆を起こさず、さらに外力を受けても転覆に至らないことを保証するのが「損傷時復原性基準」である。この考え方は、1912年のタイタニック号沈没事故を契機として国際的な規則として整備された。

当初は、特定の区画が浸水した場合に船が沈没または転覆しないことを求める「決定論的手法」が採用されていた。これは、あらかじめ設定した損傷区画に対して安全性を確認する方法である。

一方、その後に導入された「確率論的手法」では、考え得るすべての浸水状態を想定し、それぞれの浸水が発生する確率と、その状態で船が沈没・転覆しない確率を求め、これらの積を全体として評価する。この方法により、損傷時の船の安全性をより合理的かつ包括的に判断できるようになった。

現在では、客船および乾貨物船にはこの確率論的手法が適用され、タンカーなどには従来の決定論的手法が用いられている。本節では、確率論的手法を理解するために、浸水後の最終状態や残存復原性を評価するための復原力曲線、確率論的考え方の概要、およびその国際的な基準例について説明する。

なお、船種によって適用される損傷時復原性の規則は異なるため、設計段階でどの規則を適用するかを正しく判断する必要がある。付録5.7では、船種ごとの適用規則を整理している。

船種ごとの損傷時復原性規則の適用

損傷時復原性に関する基準は、SOLAS条約以外にも複数存在する。船舶設計者は、設計対象船の種類に応じて適用すべき規則を選定しなければならない。表5.5に、船種ごとの損傷時復原性規則の対応関係を示す。ここで、Aはタンカー、Bはタンカー以外の貨物船・客船を示す。

B-60船は、「国際満載喫水線条約(ICLL 1966)」第27規則に基づき、1つまたは複数の区画が浸水した場合の計算を行い、A型とB型の表定乾舷の差の60%を減じた乾舷を有する船である。

B-100船は、同じくICLL第27規則に基づき、隣接する2区画が同時に浸水した場合を想定して計算を行い、A型船舶の表定乾舷まで減じた乾舷を持つ。

B+船は、第一甲板上に鋼製以外のポンツーンハッチカバーを使用し、ターポリン等で風雨密を確保する構造である。鋼製ハッチカバーに比べて防水性能が劣るとみなされるため、B型船舶の表定乾舷よりも大きな乾舷が要求される。

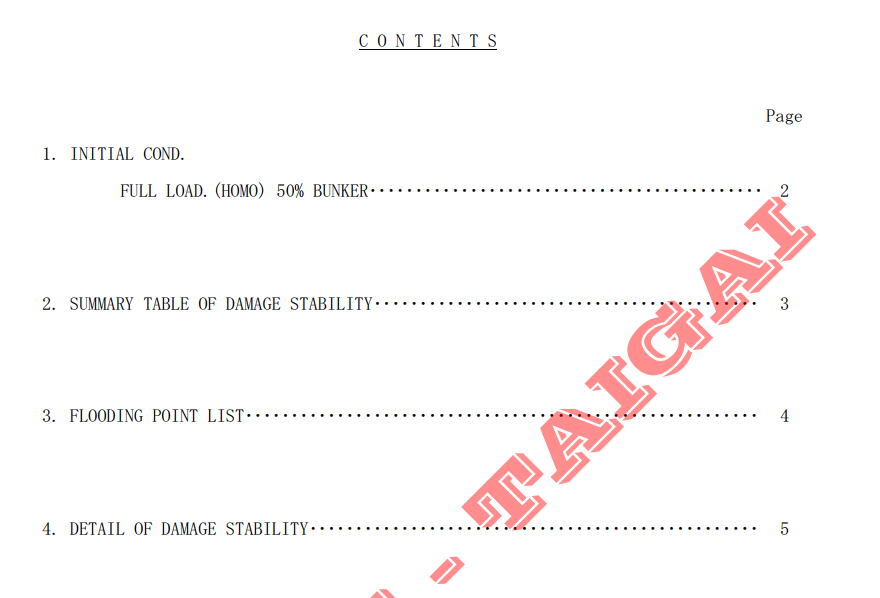

因みに当方の計算書の目次のみ添付(物量が多い為)