�����v�Z���iFREEBOARD CALCULATION)

�y�c�H�w���m���F�D����{�v�_�����p

�����v�Z�� �E�D����{�v�_���p

�@�D�̊�����1966�N���ۖ��ڋh�������̋K���ɂ���Č��߂���B

�@���̋K���̑O��Ƃ��ẮA�ݕ��p���X�g���̑��̂��̂̐����y�ѐϕt�����A�D���̏\���ȕ������y�э\����̉ߑ�ȉ��͂̉�����m�ۂ���悤�Ȃ��̂ł��邱�ƁB�܂��A�D�̕������܂��͋��Ɋւ��鍑�ۓI�ȗv��������ꍇ�ɂ́A�����̗v������������Ă��邱�ƁB�D�̂̈�ʓI�\�����x�́A�w�肳��銣���ɑ�������h���ɑ��\���Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ����A��ǒ����F�肵���D������̗v���ɏ]���Č��������D�͏\���ȋ��x��L������̂Ƃ݂Ȃ����B

�@���ڋh�������́A���̗p��̍��Œ�`�����D�̒��� 24m �ȏ�ō��ۍq�C�ɏ]������D�ɓK�p����邪�A�R��,150G.T. �����̌����D�A�^���Ƃɏ]�����Ȃ��V�����b�g�A�H�D�y�щ^���D�����������D�ɂ͓K�p����Ȃ��B

1 �����v�Z�p�p��(Technical

Terms for Freeboard Calculation)

�@(a) �����p���� (Lf) (Freeboard Length)

�@����Lf�́A�L�[����ʂ��瑪�����ŏ��^�[����85%�ɂ�����h�����̑S����96% �܂��́A���̋h������ɂ�����D��ނ̑O�ʂ���ǎ��̒��S�܂ł̒����̂����A�����ꂩ�傫�����̂��Ƃ�B

�@(b) �����p��(Bf) (Freeboard Breadth)

�@��(Bf)�Ƃ́A�D��Lf�̒����ɂ����āA�������O��L����D�ɂ����Ă̓t���[���̌^���܂ŁA���̑��̍ޗ��̊O��L����D�ł͑D�̊O�ʂ܂ő������D�̍ő啝�������B

�@(c) �^�[��(D)

(Moulded Depth)

�@�L�[����ʂ���D���ɂ����銣���b���̏�ʂ܂ő��������������B�ی^��

�@(d) �����p�[�� (Df) (Freeboard Depth)

�@Lf�̒����ɂ�����^�[���ɁA���̉ӏ��̗��㑤�̌��������������́B�\�I���銣��b���핢����Ă���Ƃ��́A�����T (Lf-S)/Lf�����������́B�����ɁAT�͍b���̕������������\�I���̔핢�̕��ό����AS�͑D�O�̑S���B

�@(e) ���`�W��(Cb) (Block Coefficient)

�@���`�W��(Cb)�͎����ŗ^������B

�@�@�@ Cb=F/Lf�EBf�Ed1

�@�����ɁA���́A�������O�̑D�ł̓{�b�V���O�������D�̌^�r���e�ρA���̑��̍ޗ��̊O�̑D�ɂ����Ă͑D�̊O�ʂ܂ł̔r���e�ςƂ��Ad1�͍ŏ��^�[����85%�̌^�h���Ƃ���B

�@(f) �����b��(Freeboard

Deck)

�@��ʂɂ͏�b���Ƃ�B�s�A���Ȋ����b�����ꍇ�́A�\�I�b�̍ʼn����y�т��������̍b�̕����ɉ����������������b�Ƃ݂Ȃ��B�����̍b�������b�Ƃ����Ƃ��́A���̊����b������̑D�̕����́A�����̎w������̓K�p�y�ъ����̌v�Z�Ɋւ��Ă͑D�O�Ƃ��Ĉ����B

�@(g) �D�O(Superstructure)

�@�����b��ɐ݂���ꂽ�A�㕔�ɍb�����\�����ŁA�D������D���ɒB������́A�܂��́A�D���O���畝 (Bf) ��4%�������Ȃ��ʒu�ɂ��̑���L������́B��D���O�͑D�O�Ƃ݂Ȃ��B�D�O�̍����Ƃ́A�D���ɂ����đD�O�b���̏�ʂ��犣���b���̏�ʂ܂ő������ŏ����������������B

2 �����v�Z(Freeboard

Calculation)

�@(1) �Ċ����� (Summer

Freeboard)

�@�����v�Z�Ɋ�Â��`��ɂ��h���A���邢�͐Z���v�Z�̕K�v�ȏꍇ�ɂ͐Z����̋K��̏���������h���̂����A�ŏ��̂��̂ɑ��銣���B���ɁA�~��,�M?,�~���k�吼�m,�W���������̑������邪�A��������Ċ���������Ƃ��Čv�Z�����B

�@�����v�Z�̖ړI�̂��߁A�D���̌^�����AA�^�y��B�^�ɕ��ނ���B

�@(2) A�^�D��('A'

Type Ship)

�@�^���J�[��z�肵�����̂ŁA�ݕ����^���N�͍|���܂��͓����̍ޗ��̃K�X�P�b�g�t�����J�o�[�ŕ����ꂽ�����ȊJ���݂̂������A���̓��ʏ��������邱�ƁB

�@(i) �@�֎��͕ǂ͕W�������ȏ�͂̕��ꂽ�D���O�A�D���O�܂��͓����̍b���ŕی삳��邱�ƁB

�@(ii) �D���O�ƑD���O�܂��͍b���̊Ԃɂ́A�b���̒ʘH�𗘗p�ł���ꍇ�܂��͓�����͂̒ʘH�ݔ��������ꍇ�ȊO�ɂ́A�D�O�b�Ɠ���̍�����L����\���ȋ����̕��H������邱�ƁB���̑��̏ꍇ�A�����D���̂Ȃ�A�^�D���ɂ����ẮA�D���̕K�v�ȍ�ƂɎg���邷�ׂĂ̕����ɍs���D���̈��S����邽�߂ɊNJC�������\���ƔF�߂�z�u�������B

�@(iii) �����b��,�D��O�b�y�іc���g�����N��̑q���ɂ́A�|���܂��͓����ޗ��̐����W��݂���B

�@(iv) �b�̖\�I���ł͂��̕����̒�����1/2�ȏ���I�[�v�����[���Ƃ��邩�A���邢�͗L���ȕ������u��݂���B�D�O�ƃg�����N���A������Ƃ��́A�����b�\�I���S���ɂ킽���ăI�[�v�����[����݂���B

�@(v) �������̏㉏�͂Ȃ�ׂ��Ⴍ����B

�@�Ȃ��AA�^�D���ł����āA����150m�������A���A���̑D���̉Ċ����ڋh�����܂ōډ݂��Ă���ꍇ�ɂ����āA��̋���L����悤�ɐv���ꂽ���̂́A0.95�̐Z���������肵�āA�����̋�̋��̂�����̈�̐Z���ɂ��ς��邱�Ƃ��ł��A���A��ǒ����\���ƍl���镽�t��Ԃɂ����ĕ���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȑD���ł����āA����225m����������̂ɂ����ẮA�@����Z����0.85�̐Z�����Ƃ��Ď戵�����̂Ƃ���B

�@���̏ꍇ�̖ڈ��Ƃ��āA���̏�����������̂��\���Ƃ݂Ȃ����B

�@(i) �Z����̍ŏI�̐����́A�Z�����i�s����ƔF�߂��邢����̊J����

�@(ii) ��Ώ̐Z���ɂ��ő剡�X�Ίp��15�����Ȃ����ƁB�������A�����ɂ�����b�����Z�����Ȃ��ꍇ��17���܂łƂ���B

�@(iii) �Z����̏�Ԃɂ����郁�^�Z���^������50mm ��菭�Ȃ��Ȃ����ƁB

�@A�^�D���ɂ͊����\-A�\���K�p�����B

�@(3) B�^�D��('B'

Type Ship)

�@A �^�D���ɂ��Ă̋K��ɊY�����Ȃ��D���͂��ׂ�B�^�D���Ƃ݂Ȃ����B

�@B�^�D���ł����āA��1�ʒu�ɂ����āA�|���c�[���^�q���W�܂��̓K�X�P�b�g�y�ђ��t��t�|���q���W��L����ꍇ�́A�����\-B�\�ɂ�銣�����w�肳 ���B

�@�܂��A����100m��������B�^�D���ŁA���̎���������ꍇ�A���̊����́AB�\�̒l����A�Ή�����D�̒����ɑ���B�\�̒l��A�\�̒l�Ƃ̍���60%�������邱�Ƃ��ł���B

�@(i) �D���̕ی�Ɋւ��鑕�u���\���Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@(ii) �����ݔ����\���Ȃ��̂ł��邱�ƁB

�@(iii) ��1�y�ё�2�ʒu�ɂ�����q���W���|���܂��͓����̂��̂ŁA���E���t���u�ɓ��ʂȒ��ӂ������Ă��邱�ƁB

�@(iv) �Ċ����ڋh�����܂Őύڂ��Ă���Ƃ��A�@���������A�Z������0.95 �Ɖ��肵�āA������̈�̑������ɐZ�����Ă��\���ȕ��t��Ԃɂ� ���ĕ���ł��邱�ƁB

�@(v) ���̂悤�ȑD���ł�����,

���� 225m����������̂ɂ����ẮA�@ ����Z����0.85�̉Z���Ƃ��Ĉ����B

�@(iv) �y�� (v)�̓K�p�ɓ����ẮAA�^�D���̍��ɂ�����Ή�����(i), (ii) �y�� (iii) �ɂ����ė^����ꂽ�͈͂̂��̂��\���Ƃ݂Ȃ����B

�@B�^�D���ɑ���ȏ�̊������������́A��ʂɁA�z�ΑD�A�o���N�L�������ɓK�p�����B

�@�Ȃ��AA�^�D���ɑ�����ʏ����ɓK�����A���A2���Z��������ꍇ�A���̊�����A�\�̒l�܂Ō����邱�Ƃ��ł���B���̏����͓���\���̍z�ΑD��ΏۂƂ������̂ł���B

�@�܂��A�Z���v�Z�̎�ȏ����ɂ���, IMCO ���������܂߂Ă܂Ƃ߂�Ύ�

�̂��Ƃ��ł���B

�@(i) �����̐��������͈̔͂͑D�̐[���Ƃ���B

�@(ii) �����̉������͈̔͂�B/5�Ƃ���B

�@(iii) �����̒��������͎��ɂ����1���܂���2���Ƃ���B

�@A�^�D���ŁALf>150m, ����A or<B�̏ꍇ: ����ɂ���1���Z���v�Z�B

�@B�^�D����, Lf?100m, ����B-60 or <B�̏ꍇ: �@�֎�������1���Z���v�Z�BB-100

or <B-60�̏ꍇ: �@�֎�������2���Z���v�Z�B

�@�Ȃ��ALf>225m�̂Ƃ��́A�@�֎����̐Z���v�Z���s���B

�@��L��,���� A, B�͂��ꂼ��A�^�AB�^�D���̕\�芣���BB-60�́AA~B����60%�������Ȃ��͈͂Ŋ���������������ꍇ�BB-100�́AA~B����60%�������AA�܂Ō���������ꍇ�B

�@(iv) �^���J�[�̉ݖ��^���N�͐Z�����Ȃ����̂Ƃ���B�@�֎����݂̂̔R�����A�f�B�[�[�����A�������A�������̏���p�t�̗p�^���N�͐Z�����Ȃ����̂Ƃ���B

�@(v) �Z�����́A�@�֎����0.85,

���̑��̋���0.95�Ƃ���B

�@(vi) �R����,����,������,�H�ƕi���́A���ꂼ��v��e�ς�50%����

�ڂ������̂Ƃ���B���̏�Ԃŋώ��ݕ��ڋh���ɒB����܂Őύڂ���B

�@(vii) ��L��Ԃ̌v�Z���ʂ̂�����ɂ�����炸�A�Z���O�̔���Ԃ�

�g�����̓C�[�u���L�[���ł���Ƃ���B

�@(vii) �t�̉ݕ��̏ꍇ�ɂ́A���R�\�ʂ̉e�����l������B

�@(iix) �t�̔�d�͎��̒ʂ�Ƃ���B

�@�C��:1.025,����:1.00,

�R����: 0.95, �f�B�[�[����: 0.90, ������: 0.90

�@(4) �^���̌v�Z

(Calculation of Form Freeboard)

�@�^���͎��̉ߒ��ɂ���Č��肳���B

�@�@

�@(�\�芣��)��(���`�W���C��)��(�D�O�C��)��(�[���E������C��)��(�����b��ʐ��C��)��(���ʏC��)��(�^��)

�@1) �\�芣��

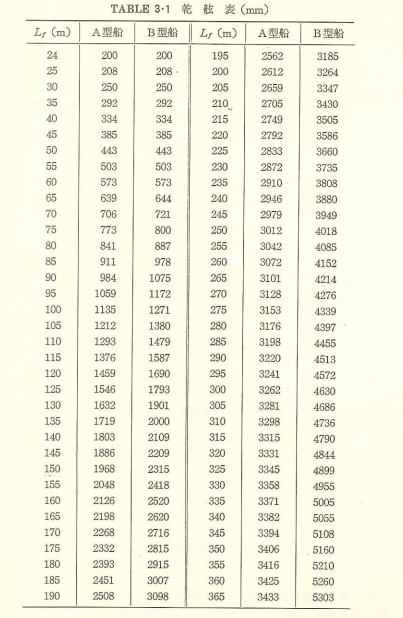

�@�\�芣����(Table 3�E1)

�ɂ���āA���ꂼ��A�^�D�AB�^�D�ɑ��ė^�����鐔�l�ɁA�K�v�ȏꍇ�͎��� (i), (ii) �̏C�����{���B

�@(i) ���^�D�ɑ���C��: B�^�D���ł����āA24m?Lf/?100m �ŁA0.35Lf�����̗L�������̑D�O�����D�́A�����̒l����L�\�̒l�ɉ�����B

�@�@�@�@7.5(100-Lf) (0.35-E/Lf), (mm)

�@E�͑D�O�̗L�������B

�@(ii) �q���W����̋K������Ȃ��ꍇ�́A�����̑������v�������B

(Reg. 27.(10))�B�C�����l�͏ȗ��B

�@2) ���`�W��(Cb)�Ɋւ���C��

�@Cb��0.68����Ƃ��A�O1)���ŋ��߂��\�芣���Ɏ��̒l���悸��B

�@�@�@�@(Cb+0.68)/ 1.36

�@�Ȃ��A�����v�Z�ɗp����C�B�̒l�́A�v�揉���ɂ����ẮA�v�斞�ڋh��

(dF) �ɑ�����`�W�� (CbF)���A�ߎ��I�ɁA

�@�@�@�@Cb��CbF+(0.85 D-dF)/dF �E(0.32-0.30-CbF)

�@�����ɁACbF�͌v�斞�ڋh���ɂ�����Cb�l��p���邱�Ƃ��ł���B�ŏI�I�ɂ́A�����r���ʓ��Ȑ���苁�߂��l�ɂ��B

�@3) �D�O�Ɋւ���C��

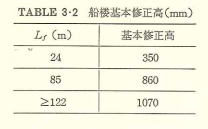

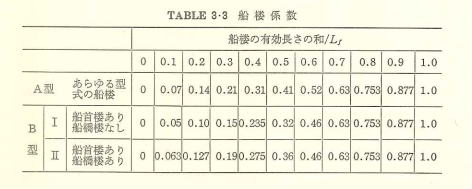

�@�@�@�@�D�O�C����=(��{�C����:

Table 3.2)

�@�@�@�@�@�~(�D�O�W��:Table

3.3)

�@�D�O�C������(��)�Ƃ���B

�@a) �D�O�̗L������(E)

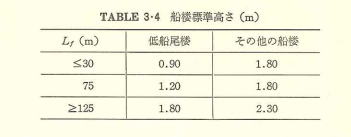

�@E=(�D�O�̒���: ���ʕ��̏C�����{��������)�~(b/Bs: �D�O���Z�b�g�C�����Ă���ꍇ)�~(�D�O����/�D�O�̕W������: Table

3.4)

�@b) �D�O�����̏C��

�@�D�O�����C���͕W��������菬�Ȃ�ꍇ�̂ݍs���B

�@�����ɁABs�͑D�O�̒����̒����ɂ�����D�̕��Bb�͑D�O�̒����̒����ɂ�����D�O�̕��B��D���O�b�̗L�������́A���S�ȑO�[�u�ǂ�����ꍇ�͂��̒����������B�������A�ő�0.6Lf�܂ŁA�u�ǂɊJ��������Ƃ��́A�W��������菬�����D���O�Ƃ��Ĉ����B�͂���Ȃ��D�O�͗L������0�Ƃ���B�܂��A�g�����N������ꍇ�͂��̍\�������ɉ����A�D�O�L�������ɉ��Z���������������B

�@�@

�@�@

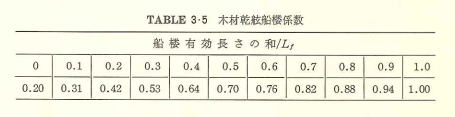

�@(Table 3�E3) �ɑ��AB�^�D���ɂ�����t�ю����Ƃ��A

�@(i) �D���O�̗L��������0.2L�v

��菬�����Ƃ��́A�W����I���I�U��� �̊Ԃŕ��@�ɂ��B

�@(ii) �D��O�̗L��������0.4L,

���傫���Ƃ��́A�W����I�U��ɂ��B

�@(iii) �D��O�̗L��������

0.07L�v��菬�����Ƃ��́A�W���͎����̒l���� ����B

�@�@�@�@�@�@0.05�~ (0.07 Lf - f)/( 0.07 Lf)

�@�����ɁA?�͑D��O�̗L�������B

�@�@

�@(Table 3.2, 3, 4) �Ƃ����Ԃ�Lf �ɑ��Ă͕�Ԗ@�ɂ��B

�@4) (�[��/����) ��ɂ��C��

�@Df �� Lf/15 ��������Ƃ��́A������(Df - (Lf/15)�ER, (mm)�A���Ƃ���B

�@�����ɁA�@�@�@�@�@Lf<120m : R=Lf/0.48

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Lf?120m : R=250

�@Df��Lf/15��菬�����Ƃ��A������ 0.6Lf�ɂ킽��͂��ꂽ�D�O��L����D���܂��͕͂��ꂽ�����D�O�ƃg�����N�Ƃ̘A�����D����ɑS�ʂ���D���ł́A��L�Z���ɂ��l��������B�D�O�܂��̓g�����N�̍������W��������菬�����Ƃ��́A�����͂��̔䗦�ɂ��B

�@5) �b���̈ʒu�ɂ��C��

�@�b���̏㉏�܂ł̎��ۂ̐[����D�v �����傫�����܂��͏������Ƃ��́A���̐[���̍��͊����ɉ������ďC�������B

�@6) ���ʂɊւ���C��

�@So�y��S�����ꂼ�ꌽ�ʂ̕W�����ύ����y�ю��ۂ̌��ʕ��ύ����Ƃ���Ƃ��A�C�����́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S<So : (So - S) (0.75-0.5r1), (mm)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S>So : (So - S) (0.75-0.5r1)�E(5E)/Lf, (mm)

�@���̏ꍇ�A�C�����̐�Βl�̍ő���x�́A1.25�ELf, (mm), �Ƃ���B

�@�����ɁAr1 : �D�O�����̘a/Lf

�@�@�@�@�@E : �͑D�O��Lf�̒����O�� 0.1Lf�̊Ԃɂ��镔���̒����܂��A���ʕW�����ύ���So�́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S0=12.51�E(Lf/3+10), (mm)

�ŗ^������B

�@S��Lf��6�������A�e�_�ł̌��ʂ̍�������[�_��菇��, S1, S2,�E�E�E S7 ����Ƃ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@S=(S1+3S2+3S3+2S4+3S5+3S6+S7)/16, (mm)

�@���ʂ̍����̌v���͎��ɂ��B

�@(i) Lf�̒����ɂ����錽�ʏ�̓_��ʂ�L�[���ɕ��s�Ȓ�����萂���ɑ���B

�@(ii) ���b�D�y�ѕ����D�O��L����ꍇ�A���ʂ͊����b�ɂ����đ���B

�@(iii) �����b�̑S���ɂ킽��W�������̑D�O����ꍇ,���ʂ͑D�O�b�ɂ����đ���B

�@�D�O�̍������W����������Ƃ��́A���̍����̍��̍ŏ��l�� L�v�̑O��[�_�ɂ����錽�ʂ̍����ɉ����AL�v�̑O��[���� L5/6�y��L�v/3�̊e�_�ɂ����錽�ʂ̍����ɁA���ꂼ���L�ŏ��l��0.444�{�y�� 0.111�{��������B

�@(iv) �D�O�̍������W���������傫���A���ʂ̍����������b�̌��ʂ̍������傫���͂����D���O�܂��͑D��O��L����D���ł́A���̌��ʂ̑O�����܂��͌㔼���̕��ύ����Ɏ����ɂ��Z�肵�����������������̂Ƃ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2/3)�E( y�EL')/Lf

�@�����ɁAy��Lf�̌�[�_�܂��͑O�[�_�ɂ�����D�O�̎��ۂ̍����ƕW�������Ƃ̍��BL'�͑D���O�܂��͑D��O�͂̕��镔���̕��ς̒����A������,���ꂼ��̒�����0.5Lf�������Ȃ����̂Ƃ���B

�@�Ȃ��A��b��D�̒��S���ɂ����Č��ʂ̂Ȃ��ꍇ,�O�㕔�ł̃L�����o�[�݂̂ɂ�錽�ʂ̕��ύ����̊T���l��0.73�EBf ^(1.3) (mm)�ŗ^������B

�@(5) �ŏ��D��

(Minimum Bow Height)

�@�w�肳�ꂽ�Ċ������ɑΉ����鐅���ƁA�����ɂ�����\�I�b�̏�ʂƂ̊Ԃ̑D���ɂ����鐂�������ł���D���́A�����ŗ^������l�����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Lf < 250m : 56Lf (1 - Lf/500)�E1.36/(Cb+0.68), (mm)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Lf ?250m : 7000�E1.36/(Cb +0.68), (mm)

�@���̏ꍇ�ACb��0.68��菬�����l�͂Ƃ�Ȃ����̂Ƃ���B

�@�܂��A��L�D�������ʂɂ���ē�����Ƃ��́A���ʂ͑D�����班�Ȃ��Ƃ�0.15�ELf�ɂ킽���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�D�O��݂��邱�Ƃɂ���ē�����Ƃ��́A���̑D�O�͑D�����班�Ȃ��Ƃ� 0.07�ELf�̓_�܂łɂ킽���Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���A���̗v���ɓK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@(i) Lf?100m, �D�O�͂�����͑D�O�̏��������Ă��邱�ƁB

�@(ii) Lf>100m,�D�O�͎�ǒ��̖�����������u������Ă��邱�ƁB

�@(6) �؍ފ��� (Timber

Freeboard)

�@�����b�܂��͑D�O�b�̖\�I���ɓ��ڂ����؍މݕ��́A����t���I�ȕ��͋y�ъC�m�ɑ��鍂�x�̕ی��D���ɗ^������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł��A���̂��ߍb�ϖ؍ނ𓋍ڂ���D���͊����̌������F�߂���B

�@���̊��������ʂ͑O�L�����v�Z���ڂ̂����A�D�O�C�����̈قȂ�戵���ɂ����̂ł���B

�@�@

�@�؍ފ������擾���邽�߂̓��ʏ����Ƃ��ẮA

�@(i) �W�������y�я��Ȃ��Ƃ�0.07�ELf�̒����̑D��O��݂���B����ɁA Lf<100m�̏ꍇ�A�W�������̑D���O�܂��͍b���������͍��v�̍������A���Ȃ��Ƃ������̌��łȍ|���t�[�h��������D���O�b���㕔�ɐ݂���B �@(ii) 1/2�ELf midship�Ԃ̓�d��ɂ͓K���Ȑ����c����݂���B

�@(iii) �؍ސςݍb�ɂ́A����1m�ȏ�̓K���ȃu�����[�N�܂��̓I�[�v�����[����݂���B

�@(iv) �L���ȕ⏕���Ǒ��u��݂���B

�@(v) �K���Ȗ؍ތŔ����u��݂���B

�@�ȏ�̂ق��ɁA�b�؍ނ�ϕt����ꍇ�̓��ʏ������K������Ă���B

3. �����v�Z��(Sample

Calculation of Freeboard)

�@(Table 3-6)�ɉݕ��D�̊����v�Z��������B

�@�@�@TABLE 3-6 FREEBOARD CALCULATION

�@SHIP: Cargo Ship, Well Decker

�@L x B x D - dF =138.00�~22.00�~12.35 - 9.06(m)

�@CbF = 0.715 at d = 9.06

�@Lf = 138.40

�@Cb at 0.85 D��CbF +((0.85 D - dF ) / dF) (0.32 - 0.30 CbF)

�@�@�@�@�@�@�@= 0.715 + (( 10.50 - 9.06 ) / 9.06) (0.32-0.30�~0.715)

�@�@�@�@�@�@�@=0.732

�@THICKNESS OF STRINGER PLATE=30mm

�@THICKNESS OF KEEL PLATE = 20mm

1) TABULAR FREEBOARD

�@from (TABLE 3-1), 'B' TYPE SHIP, Lf = 138.4m, = 2074mm

�@by Cb CORRECTION

�@= 2074 x (0.732 + 0.68) / 1.36 = 2153mm

2) SUPERSTRUCTURE CORRECTION EFFECTIVE

LENGTH OF F'CLE & POOP

�@=10.10+ 28.40 = 38.50 m

�@RATIO TO Lf : r1 = 38.50 / 138.40 = 0.278

�@COEFFT. from(TABLE 3.3)

�@=0.10+0.05 (0.278 - 0.200) / 0.1=0.1139

�@CORRECTION=1070�~0.1139=122 mm

3) DEPTH CORRECTION

�@Df = 12.350 + 0.030 = 12.380m

�@CORRECTION = (Df - Lf /15)�~250 = (12.380-138.40/15)�~250 = 788 mm

4) SHEER CORRECTION

�@So = 12.51 x (138.40 / 3 + 10) = 702mm

�@MEAN SHEER HEIGHT DUE TO CAMBER

�@�� 0.73B x B^ 4.3 = 0.73 x 22.00^4.3 = 41 mm

�@HEIGHT OF SUPERSTRUCTURE:

�@�@F' CLE = 2.50 m, POOP = 2.55 m

�@EXCESS MEAN SHEER HEIGHT OF SUPERSTRUCTURE

�@�@= 1/3 x (2500 - 2300) x (10.10/138.40)

�@�@�@+ 1/3 x (2550 - 2300) x (28.40/138.40)

�@�@= 5 + 17 = 22mm

�@S = 41 + 22 = 63mm

�@CORRECTION=(So-S) (0.75-0.5r1)

�@�@= (702 - 63) (0.75 - 0.5 x 0.278) = 390 mm

5) SUMMER FREEBOARD

�@�@= 2153 - 122 + 788 + 390 = 3209mm

6) SUMMER LOADLINE DRAFT

�@MOULD DRAFT = 12.380 - 3.209 = 9.171m

�@EXTREME DRAFT =(12.380+0.020) - 3.209 = 9.191m

7) MINIMUM BOW HEIGHT

�@by RULE: 56 Lf (1 - Lf / 500) x {1.36 / (Cb + 0.68)}

�@�@=56�~138.40�~(1-138.40/500)�~(1.36 / (0.732+0.68 ))

�@�@=5400 mm

�@ACTUAL=D+(SHEER HEIGHT AT F.P.)+(F'CLE DECK HEIGHT)

�@�@�@�@ - (MOULD DRAFT)

�@�@= 12.35 + 0.350 + 2.500 - 9.171 = 6.029m